高三一诊后家长与孩子如何共筑“减压联盟”?心理治疗师提供指南

来源: | 作者: | 日期:2025-05-08 | 阅读: 223

导语

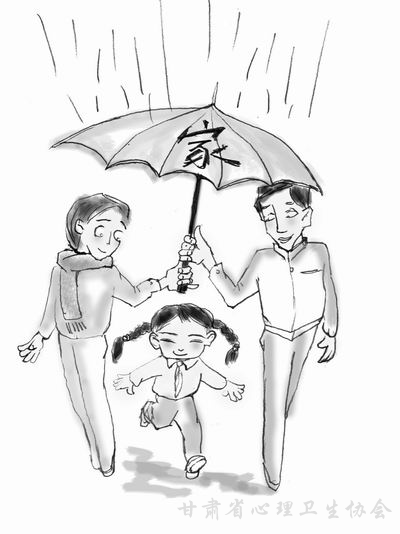

兰州市高考一诊落幕,成绩的起伏牵动着很多家庭的神经。面对压力,家长与考生如何避免陷入情绪内耗,转而在理解与协作中寻找突破?如何在冲刺期构建温暖而高效的家庭支持系统?甘肃省第二人民医院心理治疗师为家长与孩子提供科学减压指南,助力家庭以平和心态迎接挑战。

一、压力缓释:从“对抗情绪”到“接纳共存”

压力本身并非敌人,关键在于如何与它共处。家长与孩子常因急于消除焦虑反而加剧紧张,家长可能会说“别紧张”,反而加剧了孩子的紧张情绪,也可能过度监控孩子学习时长,过于关注表象勤奋忽视真实效率。对此建议分三步化解:

第一步,鼓励孩子用具体词汇描述感受,如“我对数学成绩感到失望”,取代笼统的“我完了”,通过语言化降低情绪强度。

第二步,设立每周1小时的“解压专属时间”,作为家庭压力释放仪式,如共同进行户外散步、亲子游戏或观看喜剧片,用轻松互动重置心理状态。

第三步,学习生理调节技巧:练习“4-7-8呼吸法”(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒),每天3次,快速调节交感神经兴奋度。

二、心态调适:建立“成长型思维”应对挑战

决定成绩上限的不仅是知识储备,更是看待挫折的视角。家长与孩子需共同培养积极认知模式:

孩子自我赋能的方式有:制作“进步阶梯图”,将每次模考提升的分数或知识点可视化张贴;每天记录“3件成功小事”,如“今天专注完成了英语阅读计划”。

家长提升自我认知的途径有:用“阶段性反馈”替代“结果评判”,例如将“这分数能上什么大学”转变为“我们可以如何优化薄弱环节”;理解学习平台期是能力跃迁的前奏,切忌盲目增加学习负荷。

三、双向理解:打破“情感错位”,构建支持同盟

调查显示,65%的考生认为“父母的过度关心反而增加负担”。专家提出家庭沟通优化方案:

1.建立“需求对话”机制:

孩子可以主动表达:“当我沉默时,可能是在专注思考,需要空间”;家长也可以传递支持:“你需要我提供哪些帮助?倾听、建议还是资源?”

2.设置“情感缓冲区”:

冲突爆发时,可使用“暂停手势”暂时中止对话,待情绪平复后再理性沟通;

用“非暴力沟通”公式:观察+感受+需求+请求,例如:“看到你熬夜到两点(观察), 我担心影响效率(感受),希望能共同制定作息计划(需求),今晚我们聊聊好吗?(请求)”

3.创造共同目标感:

制作“家庭能量板”,写下彼此的鼓励话语与阶段性小目标;

每周举行20分钟“家庭会议”,轮流分享困惑与成长,强化团队感。

四、专家特别提醒:警惕“压力代偿”行为

两类高危信号需及时干预,当考生出现暴饮暴食、厌食、持续性头痛失眠、反复检查已掌握知识点;家长出现频繁失眠、过度搜集升学信息、回避与孩子眼神交流。这些往往是潜意识压力转移的表现,建议通过运动、艺术表达或专业心理咨询疏导情绪,避免家庭沟通陷入负循环。”

高考冲刺不仅考验学生的知识储备,更是一场家庭心理能量的协同作战。当家长放下“监工”角色,孩子跳出“孤军奋战”的叙事,用理解与智慧构建支持网络,压力便能转化为滋养成长的养分。愿每个家庭在最后的征程中,收获比分数更珍贵的信任与温情。

甘肃省第二人民医院心理危机干预科 于新悦